En 2020, le Gamergate est toujours un groupuscule d’individus reliés entre eux dans le but de militer ensemble contre un certain nombre de sujets : les collusions entre les éditeurs de jeux vidéo et la presse spécialisées, l’inclusivité dans les jeux vidéo et l’accessibilité du média aux femmes. Plus généralement, c’est un groupe qui s’encastre dans les manosphères, des groupes d’hommes qui s’organisent sur internet afin de promouvoir la masculinité hégémonique.

Dans un papier récemment publié, les chercheurs Christopher Ferguson et Brad Glasgow tentent de dresser un portrait représentatif de cette population et bien qu’il s’agisse, de l’aveu de leurs auteurs, d’une démarche exploratoire, c’est de cela dont il sera question dans cette note de lecture.

Pour citer leur article : Ferguson, C. J., & Glasgow, B. (2020). Who are GamerGate? A descriptive study of individuals involved in the GamerGate controversy. Psychology of Popular Media. https://doi.org/10.1037/ppm0000280

Pour citer ma note de lecture (cet article) : Grine, E. (2020). Qui sont vraiment les membres du Gamergate ? [Carnet de Recherches] Les Chroniques Vidéoludiques. URL :

Qui est Christopher Ferguson ?

il est important de contextualiser le papier de Ferguson et Glasgow. Je situe son premier auteur, Christopher Ferguson, chercheur en psychologie et en socio-psychologie, plutôt du côté des tenants la catharsis, même si sa position a largement évolué dans le temps. Cela signifie que globalement, il énonce que les jeux vidéo n’ont pas d’impact particulier sur leurs audiences. Par exemple, dans un papier de 2007, il rappelle que ses recherches n’ont abouti à aucune corrélation entre exposition à la violence et comportement violent. Il envisage et observe des effets positifs notamment à l’expression en jeu de comportements violents (2007a) mais aucun effets particulièrement négatifs dans un contexte familial typique :

« Ferguson et al. also found that, once family violence exposure was controlled, no correlational relationship between violent game exposure and violent criminal behaviors remained. Thus, any correlational relationship between violent video games and violent criminal activity may simply be a byproduct of family violence. » (Ferguson, 2007a:310)

En conclusion du même papier, il adopte une position qui, ironiquement et anachroniquement, ressemble fondamentalement à celle de l’OMS à propos d’un trouble de l’addiction. Dans la majorité des cas, il n’y a aucune corrélation, mais une population minoritaire à risque sembler exister :

« Although video game violence appears to be of relatively little concern for most individuals, it still may be worth examining whether there are special populations for whom video game violence may pose a particular risk. Specifically, individuals already at risk for violent behavior may respond more negatively to violent games than the majority of individuals. Although violent games are not likely a cause of violent behavior in such individuals, it may be possible that violent games may moderate existing violence predilections. » (Ferguson, 2007:315)

Qu’on ne s’y méprenne pas, il s’agit là d’un langage opérationnel de chercheurs pour satisfaire tout le monde dans un statu quo. Il suffit de voir la façon dont il fait référence aux travaux d’Anderson et Dill. Le langage est suspect : « claim », l’usage de » pour « proofs ». On peut envisager aussi que le contexte de publication de son papier de 2007 invitait alors les auteurs et autrices à attaquer directement les travaux des autres. En tout état, à l’époque, Ferguson fut aussi une personne qui se positionnait en préscripteur. Dans un autre papier de 2007, il étudie l’existence de biais dans les méthodes de recherches (2007b). Au passage, 20% de sa bibliographie pour ce papier fut cosignée par Anderson, plutôt versant dans l’apprentissage sociale. Ce qui peut être discutable méthodologiquement puisque cela rentre dans un débat en psychologie sociale qui dépasse largement le cadre de cette note.

L’objectif de Christopher Ferguson et Brad Glasgow

Maintenant que cette introduction est faite, on peut donc passer au cœur du sujet que propose d’étudier Ferguson : les #VréGamers. L’objectif de Ferguson et Glasgow est la rediscussion du stéréotype définissant un membre du gamergate. Dans le résumé : ce stéréotype est présenté comme ci-dessous :

Le papier commence donc en rappelant le contexte de départ du gamergate. Si les auteurs font mention de quelques noms célèbres de la controverse, il ne limitent pas cette dernière à ces noms : « Although several high-profile women were targets of harassment, the harassment was not limited to a few. » (Ferguson and Glasgow, 2020:2). Au contraire, les auteurs semblent prendre en compte la dimension systémique. Citant Chess et Shaw, Ferguson rappelle que la sphère académique est concernée par des théories complotistes à l’égard du #gamergate (2015). La perspective systémique est illustrée par la suite. Chez les harceleurs, il y a des personnes profondément misogynes et d’autres qui se positionnent en « trolls », ne comprenant pas ou alors rejetant, la dimension d’oppression systémique que ces personnes perpétuent.

« Harassers can be motivated by multiple issues. Some may truly have strong feelings about the particular issue at hand, in this case perhaps true feelings of misogyny toward women involved in gaming. Others may simply troll for the sake of trolling without actually caring about the issues. In other words, some harassers may harass not because they care about women in gaming or are particularly misogynistic, but rather because agitating someone, anyone, is amusing. » (Ferguson and Glasgow, 2020:2)

Pour le coup, je suis assez d’accord avec cela mais je ne le formulerai pas comme ça. A mon sens, il y a plutôt les harceleurs dont les motivations sont misogynes et les harceleurs dont les motivations s’inscrivent dans un système misogyne. La différence est peut-être subtile mais à mon sens, elle éclaire sur les champs d’actions possible. Dans le premier cas, on doit lutter contre une personne plus ou moins isolée alors que dans le second, on doit lutter contre le système lui-même. C’est pour cela qu’il ne faut surtout pas minimiser le groupe « trolls » : au contraire. C’est plus difficile, car beaucoup plus structurel et systémique. C’est pour cela que je nuance d’avantage la position des auteurs ci-dessous : toute forme de harcèlement s’inscrit nécessairement dans une culture vidéoludique à différent degré.

On en vient donc à l’énoncé clair de la problématique : Selon Ferguson et Glasgow, les preuves ne sont pas suffisamment solides pour vraiment appuyer une représentation typique d’une personnes se revendiquant du gamergate. De fait, les auteurs veulent résoudre cela en lançant une étude exploratoire sur le sujet. Pour cela, leur méthode, quantitative cette fois, doit solidifier, ou infirmer, les précédentes études : « The remaining four (e.g. Chess & Shaw, 2015; Massanari, 2017) were largely anecdotal or theoretical in nature rather than empirical. » (Ferguson and Glasgow 2020:3).

Etude de la méthode

Afin de soutenir ce travail, les auteurs ont recruté 725 personnes, vraisemblablement sur twitter, qui soutiennent ont ont soutenu le gamergate. L’étude ne précise alors pas la période durant laquelle ce soutien fut exprimé.

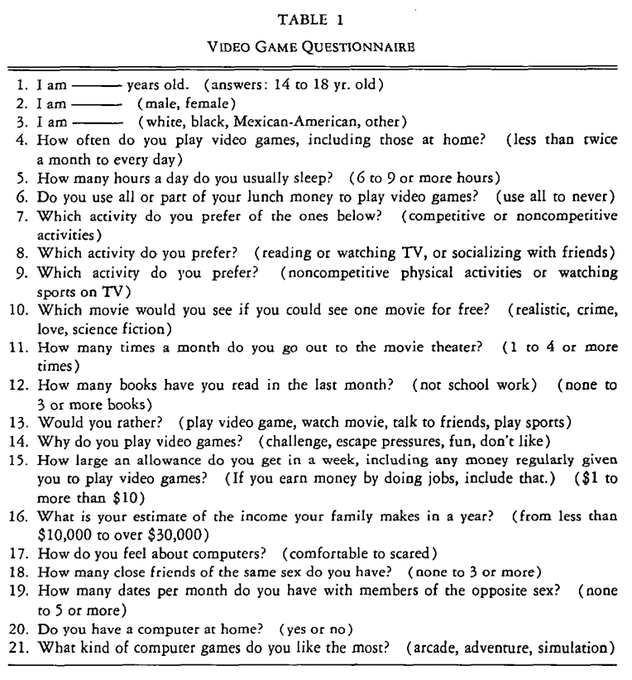

Afin de caractériser leur population, les auteurs ont élaboré un questionnaire. Je mets un caveat ici mais il semble qu’ils ont été les seuls à élaborer les questions. Une copie de ce questionnaire se trouve à l’adresse suivante : https://imgur.com/a/tnMlk

Les auteurs ont aussi mobilisé des outils de sondage du Pew Institute qui est un très gros organisme d’études aux USA. C’est aussi l’une de mes sources principales à titre personnel pour comprendre les groupes sociaux aux US. Pour le recrutement, celui-ci s’est fait sur Twitter mais aussi sur r/KotakuInAction, un subreddit inscrit dans les manosphères, des groupes d’hommes militant pour la masculinité hégémonique comme déjà dit mais je revois aux travaux de Marwick et Caplan pour plus d’informations à ce sujet (2018).

Ferguson et Glasgow ont tenté d’être très rigoureux sur le recrutement pour empêcher le « brigading ». C’est important de le mentionner car (1), cela renforce leur étude et (2) cela met aussi en exergue les difficultés que la recherche peut avoir avec certains groupes sociaux. On peut aussi de loin supposer que l’étude a fonctionné car elle a été menée par deux hommes. L’intensité du brigading n’aurait peut-être pas été la même si deux femmes avaient voulu recruter des membres du gamergate. Ceci étant, pour les comptes ne fournissant pas suffisamment de preuves au premier recrutement, une exploration de leurs publications fut effectuée.

Autrement dit, méthodologiquement, la procédure de recrutement est hyper solide. Quoi qu’on dise des travaux de Ferguson et de ses associés, cela fait 20 ans qu’il est dans le « game ». Niveau méthodologique, il a les moyens et cela fait longtemps qu’il les éprouvent.

Etude critique des résultats de Ferguson et Glasgow

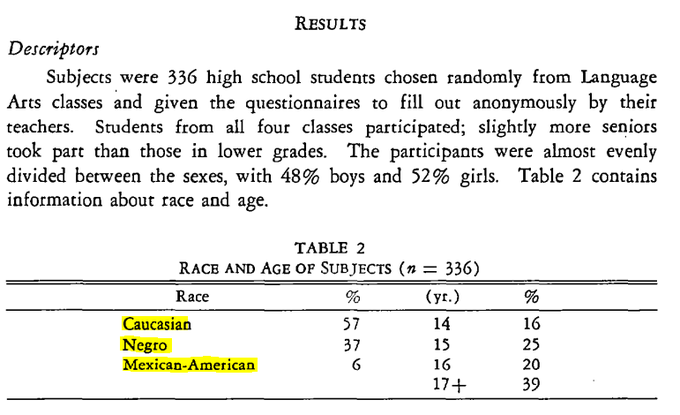

Les résultats qu’ils obtiennent sont à la fois habituels et étonnants. Tout d’abord, l’évidence : une écrasante majorité de cis (97%) hommes (89,1%), caucasiens (74.5%), hétéro (74,1%). Autrement dit et simplifié, 3 membres du gamergate sur 4 attestent le stéréotype.

Par contre, ce qui est étonnant, ce sont les opinions politiques : la majorité tend vers une position libérale. Selon le Pew Intitute, les libéraux sont en désaccord avec Donald Trump, énoncent que l’état à un rôle à jouer dans la répartition des richesse, etc. Du coup, cela interroge quand même sur leur questionnaire. Comment expliquer cela ? La réponse provient notamment des items choisis par les auteurs pour déterminer les positions politiques des enquêtés. S’étant basé sur la méthodologie du Pew, c’est donc normal que Ferguson et Glasgow trouvent des résultats similaires. L’explication est il me semble simple. Le Pew Institute observe déjà que les millennials et les GenZ sont bien plus libéraux que leurs ainés aux US.

Ce que l’étude ne mentionne pas (et ne peut pas, par faute d’items dans le questionnaire) ce sont les différences *au sein même* des personnes qui se revendiquent libérales (au sens anglosaxon). Par ailleurs, on pourrait aller encore plus loin en montrant les désaccords entre les générations qui se revendiquent conservatrices. Par exemple, le Pew observe que les Gen Z républicains sont en désaccord sur des sujets clefs.

Donc finalement, une fois expliqués, ces résultats ne sont plus du tout aberrants. C’est typique que les membres du gamergate soient libéraux, voteront probablement Joe Biden au prochaines élections, militent plutôt pour une assurance sociale, etc. Le papier n’est donc pas en mesure d’aller observer les désaccord *au sein* des différents mouvements libéraux. Une piste d’exploration serait par exemple d’aller observer directement certains groupes issus du conservatisme libéral, du conservatisme post-moderne, etc.

Cependant, on ne peut pas reprocher cela à Ferguson et Glasgow étant donné qu’ils précisent clairement qu’il s’agit d’une étude exploratoire.

Etude des conclusions

On en vient donc à la conclusion du papier. Les auteurs rappellent l’absence de précédent et que leur étude est donc une première dans cette discipline, donc 6 ans après l’explosion du gamergate. A première vue, les conclusions des auteurs sont surprenantes. Pourquoi le sont-elles ? Tout d’abord parce qu’ils positionnent leur étude en opposition avec la doxa, les récits stéréotypiques à propos des membres du gamergate.

Pareillement, les auteurs énoncent que leurs résultats à propos de l’orientation sexuelle des membres contredisent la représentation. En somme, 1 membre du gamergate sur 4 n’est pas hétérosexuel dans leur étude. Or, en réalité, les datas ne sont pas si étonnante que cela. Je vais m’attarder ici uniquement sur le groupes des gamergate bisexuel·le·s. Pourquoi ? Car selon le Pew, c’est le groupe le plus important en taille. Mais surtout, parce que c’est quelque chose de connu. Par ailleurs, en 2018, une étude, menée par Ipsos Mori et reprise par The Telegraph, énonce qu’un tiers des jeunes entre 16 et 22 ne se considère pas comme exclusivement hétérosexuel.

La comparaison de ces deux études semble pertinente dans le sens où, 1 jeune personne sur 3 n’est pas hétérosexuelle (selon Ipsos Mori) alors que chez les gamergates, c’est 1 personnes sur 4 (selon Ferguson et Glasgow). Il y aurait donc moins de diversités chez les membres du gamergate sur ce sujet.

Il faut tout de même, par honnêteté intellectuelle, nuancer mon propos de deux façons :

- l’étude de Ferguson et Glasgow comporte tous les âges, ce qui peut expliquer un pourcentage plus faible ;

- il y a comparaison entre une étude publique et une étude privée.

La conclusion du papier, résumée par la citation ci-dessous, est donc discutable dans le sens où les auteurs énoncent quelque chose sur lequel il y a déjà concensus à savoir : oui c’est un stéréotype et oui les personnes qui utilisent ce stéréotype sont déjà au courant. Par ailleurs, ils positionnent leurs résultats en opposition à la doxa alorsq ue j’ai plutôt le sentiment que leurs datas renforcent les hypothèses sur la constitution du gamergate :

« Taken together, it appears that the stereotypical image of GamerGate as White, male, heterosexual, socially regressive individuals is more a stereotype than an accurate portrayal. We question whether portraying GamerGate in such terms is likely to constructively add to debates about the social environment of gaming. Naturally, more research is certainly welcome. » (Ferguson and Glasgow 2020:5)

Encore une fois, à mon sens, le véritable apport (génial, osons le mot) du papier, c’est que les auteurs constatent que les membres du gamergate ne sont pas majoritairement des personnes conservatives, républicaines, etc. Même si ce n’est pas étonnant en prenant compte des différentes études du Pew que j’ai sollicitées, c’est une véritable piste passionnante à poursuivre. Ultimement, le papier se conclut sur le besoin d’avancer avec plus de nuance lorsqu’il s’agit des membres du gamergate. Ce à quoi je pense que tout le monde est déjà d’accord.

Ceci étant, il serait difficile de de reprocher à des chercheurs et chercheuses qui ne sont ni en sociologie, ni en psychologie, de ne pas utiliser les méthodes quantitatives des ces disciplines. L’inverse est vrai aussi. ■

Esteban Grine, 2020.

Bibliographie

Ferguson, Christopher J. (2007). Evidence for publication bias in video game violence effects literature : A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 12(4), 470‑482. https://doi.org/10.1016/j.avb.2007.01.001

Ferguson, Christopher J., & Glasgow, B. (2020). Who are GamerGate? A descriptive study of individuals involved in the GamerGate controversy. Psychology of Popular Media. https://doi.org/10.1037/ppm0000280 Ferguson,

Ferguson, Christopher J., (2007). The Good, The Bad and the Ugly : A Meta-analytic Review of Positive and Negative Effects of Violent Video Games. Psychiatric Quarterly, 78(4), 309‑316. https://doi.org/10.1007/s11126-007-9056-9

Marwick, A. E., & Caplan, R. (2018). Drinking male tears : Language, the manosphere, and networked harassment. Feminist Media Studies, 18(4), 543‑559. https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1450568

Parker, K., Graf, N., & Igielnik, R. (2019). Generation Z Looks a Lot Like Millennials on Key Social and Political Issues. Pew Research Center’s Social & Demographic Trends Project. https://www.pewsocialtrends.org/2019/01/17/generation-z-looks-a-lot-like-millennials-on-key-social-and-political-issues/

Rudgard, O. (2018, juillet 5). Only two thirds of Generation Z identify as « exclusively heterosexual ». The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/05/two-thirds-generation-z-identify-exclusively-heterosexual/

5 key findings about LGBT Americans. Pew Research Center. Consulté 30 mai 2020, à l’adresse https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/13/5-key-findings-about-lgbt-americans/

Political Typology Reveals Deep Fissures on the Right and Left. Pew Research Center – U.S. Politics & Policy. https://www.people-press.org/2017/10/24/political-typology-reveals-deep-fissures-on-the-right-and-left/